70年代 CBSフェンダー の仕様変更 | THEONE | ハイエンド エフェクターなどの解説

CBSフェンダー が 70年代に入って行った仕様変更

1965年より CBSフェンダー になっての最も特徴的な変更は、やはりストラトに代表されるラージヘッドが挙げられると思いますが、それ以外は外観上の大きな変更などは無く生産が続きます。(細かい点を言えば、ピックアップ、塗装方法などが挙げられるのですが・・・)

70年代に入りこの時期を象徴するようないくつかの機構が変更されます。これらの仕様変更はストラトを中心に投入されており、順次、他のモデルにも採用されます。最も代表的なのは、ブレットトラスロッドアジャストメント、3ボルトネック、マイクロティルト、ダイキャスト製トレモロユニットが挙げられると思います。CBSフェンダー を代表する仕様と言え、ネガティブな声が多いこれらの変更点について考察していきたいと思います。

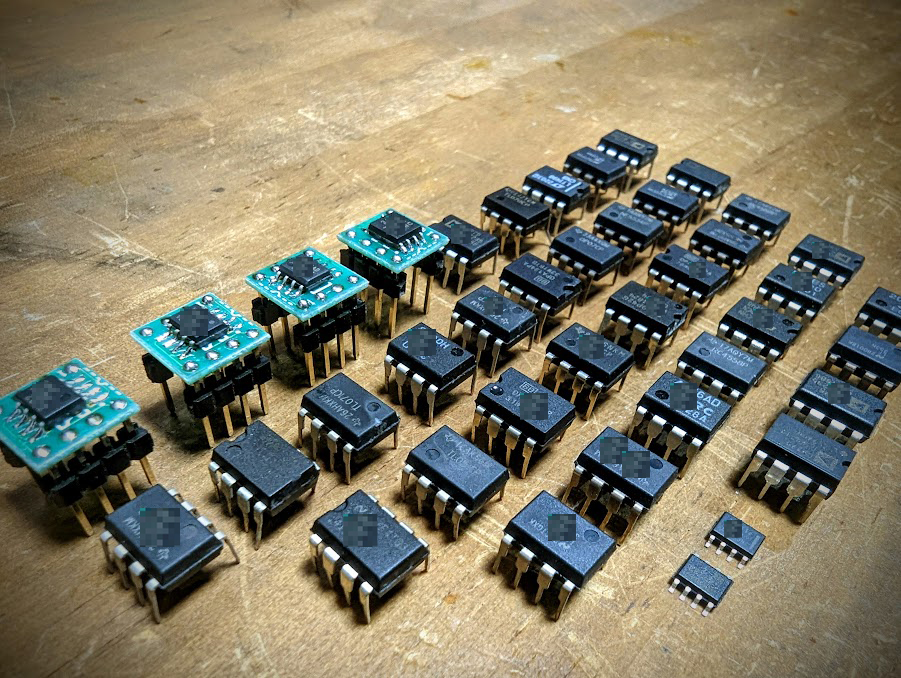

画像引用 https://www.alston-family.co.uk/CBS/CBS.php

3ボルトネックジョイント、マイクロティルト機構

3ボルトネックへの変更は、マイクロティルト機能の導入と深い関りが有ると思えます。

一般的には、「コスト削減を目的として採用された」と言われますが・・・個人的にはマイクロティルト機構を導入する構想のプライオリティが優先されて3ボルトジョイントになったと推察します。

そのマイクロティルトとは、ネックアングルの調整をボディからネックを外さずに行える機能です。50年代、60年代のフェンダーギターでは、ネックポケットにシムを挟むことでアングル調整してセットアップを行っていました。

この方法はセットネック構造のギターでは不可能なアングルの調整が可能であり、好みの弦高で適正なアングルが設定できるボルトオンジョイントのメリットと言えます。しかしながら、その都度ネックを外してシムを噛ましてネックを組み込み、全体のバランスをチェックし、満足な角度を得られなければ再度、同じ工程を踏んで調整する必要が有り、プレイヤー自身で行うのは非常に難度が高い作業でした。

マイクロティルトでは、ネック、ボディそれぞれのポケット部の底面に円盤型の金属を取り付けられており、ボディ側の円盤型プレートには、ボディ裏側(ネックプレートに開けられた小さな穴から)から調整できるイモネジが装備されていて、ネジを締めることでネック側の円盤型プレートと共にネックを押し上げ、ネックアングルを調整できる機構です。

ロック系ギタリスト達のチョーキングなどの多用するプレースタイルが変化する中、ライトゲージ、ローアクション好まれ、自身で調整できるマイクロティルトは、優れた機構であり、その後Fender社を離れるレオ・フェンダーの置き土産でした。

優れた機構でありますが、デメリット点もあります。アングルスクリューで角度を持たせた状態では、ネックの接地面は、ほとんど前側の2本のボルト付近になり、ヒール側周辺は中空状態でネックからボディへの振動伝達がスポイルされ、サスティーンは、不足すると言えます。またボディ側のボルトを強く締めることでネックヒール部分が起きてしまう『ハイ起き』が発生することが懸念されます。

3ボルトジョイントの変更は、このマイクロティルト機構による調整を容易にする為に導入されたと思われます。

しかしながら、「3ボルトジョイントは強度不足でネックが動いてしまう」との意見が多数を占めていました。

これは3ボルトによるジョイント強度の不足と言うよりは、ボディのネックポケット加工の精度が低下したことが原因です。70年代のFenderはポケットの加工精度が非常に荒く、ネック、ボディのセンターで組み込むと、6弦側に大きく隙間がある個体が散見されるのです。確かに3ボルトは4ボルトよりジョイント強度は若干落ちますが、ネックが動いてしまう直接の原因ではないのです。(実際レオ・フェンダーは、その後に手掛けたMusicMan、G&Lでも3ボルトマイクロティルト機構を採用しており、このような問題は耳にしません)

70年代 CBSフェンダー を象徴するブレットトラスロッドアジャスター

この変更によりネックをボディから外さずにヘッド側からネック調整作業へのアプローチが可能になりました。

ただし、ネックを外さずにネック調整を可能にすることを目的として、アジャスト部をヘッド方向に変更したのではなく、マイクロティルト機構ネックの導入により、ネックヒール部でのアジャスタースペースの確保が困難になりヘッド側に移動したと思われます。実際、3ボルトマイクロティルトを導入しなかったテレキャスター、プレジションベースはブレッドタイプではなく従来通り、ネックヒール側からのアジャストです。

では、何でこのブレッドナット導入以前のFenderギターは、ヒール側からアジャストするアプローチだったのでしょうか疑問が残ります。フェンダーが初めて量産型ソリッドエレキギターとしてテレキャスターを世に送り出した当時、他社のトラスロッドは、ヘッド側からのアジャストでした。フェンダーのエレキギターは何といっても最大のセールスポイントである頑丈なメイプル1ピースネックによるボルトオンジョイントの構造であり、それまでのギターでは考えられない発想で生み出されました。ネックが簡単に外れることをアピールするためにネックヒール側にトラスロッドアジャスト部を装備したとの説もありますが、いずれにしても1ピースメイプルでフラットヘッド構造のネックにトラスロッド機能を装備することは困難を極めたでしょう。

59年までのフェンダーギターは全て1ピースメイプルネックでトラスロッドスロッドをネック裏側から装備している為、ネック裏にスカンクストライプが有ります。1959年中頃から全てに機種がローズ指板に代わり、トラスロッドは他のメーカー同様に指板接着面の前段階でトラスロッドを装備することになりスカンクストライプは有りません。

1971年末期からメイプル指板、ローズ指板が共存するスペックになり、どちらの指板モデルでも1ピースメイプル同様にスカンクストライプが存在するネック裏側からトラスロッドは装備されます。しかしながら、テレキャスター、プレジションベースには、3ボルトジョイント、マイクロティルト機構、ブレッドナットは採用されておらず、他のジャズベース、テレキャスターカスタムなどには順次、投入されており生産効率の合理化を追求したCBS期のフェンダーには、腑に落ちない点です。

トレモロユニットの変更

ストラトのシンクロナイズドトレモロユニットの変更も70年代 CBSフェンダー を代表するスペックチェンジの1つです。

54年から変わらずプレスサドル、L型プレート、スティール製イナーシャブロックで構成されたシンクロナイズドトレモロは、1971年末期から亜鉛ダイキャストによるブロックとプレートの一体成型になり、サドルもダイキャストに変更されます。この変更はサウンド面で大きな変化を生まれ、強固なスティール製ブロックによるサスティーン面のアドバンテージを失ったと言われ、CBS期フェンダーの否定的な意見を生んだ要因の1つとされます。

70年代 CBSフェンダー の特徴

このように、70年代の CBSフェンダー は、人気機種であるストラトを中心に新たな機能なども含めて、大胆なスペック変更が行われ、レオ・フェンダー期のフェンダーギターを支持するプレイヤーから敬遠された要因ですが、改めて客観的に振り返ってみるとそのサウンドは時代を先取っていた面もあると言えます。一連の仕様変更の他にも、ブロンドカラーのみに採用していたアッシュボディを全ての機種に導入や、ピックアップの仕様変更などと相まってそのサウンドは「ブライトで歯切れの鋭い」キャラクターになっていきました。この70年代中頃から音楽シーンを考えるとR&B、Funk系の人気が大衆的に台頭してくる時期であり、時代にマッチしたサウンドキャラクターとも言えるのです。

Theoneストアのご案内

Theoneストアでは本店、Yahoo店、楽天市場店の3店舗にて運営しています。Yahooと楽天につきましては、各種モールのキャンペーンに参加していますので、お得にポイントをゲットできる日も御座いますので、モールユーザー様は是非ご利用ください。

好評頂いている DYNAX IR に関しましては 本店のみの取扱いとなります。

最新投稿記事

-

アンプシミュレーターIR で音が激変する! DYNAX IR を考察

-

全機種比較| ギターエフェクター 初心者におすすめ エフェクツベーカリー の全て!現役プロが教える選び方のコツ

-

ギターアンプ パワー菅 選び方から交換方法、バイアス調整のことなどプロが徹底解説

-

Strymonエフェクター 定番モデルとサウンド品質を徹底比較!ギタリストにおすすめはこれだ

-

ギターアンプ プリ菅 12AX7 交換で音質激変!理想のサウンドを手に入れる方法

-

新時代の リバーブペダル Strymon BigSky MX

-

RETROLABピックアップ は、最高峰の ストラトピックアップ だと思います!

-

VERTEX SSS ダンブル系プリアンプは 掛けっぱなしが基本!

-

VELVET COMP VLC-1 を modしてみた DYNAX mod

-

Marshallアンプ では 初のコンボアンプ 1962 Bluesbreaker

-

近代Marshallサウンドの方向性を決定づけた JCM800 シリーズのキャビネット1960A

-

DYNAXオーバードライブ 開発開始しています。

HOME > エレキギター コラム > 70年代 CBSフェンダー の仕様変更 | THEONE | ハイエンド エフェクターなどの解説